H1:随着时间的推移,意识形态极化(t1)与社交媒体上的政治说服呈负相关(t2)

H2:随着时间的推移,感知社会极化(t1)与社交媒体上的政治说服呈负相关(t2)

H3:随着时间的推移,情感极化(t1)与社交媒体上的政治说服呈负相关(t2)

RQ1:意识形态极化、感知社会极化和情感极化对政治说服的共同影响是什么,其因果路径是什么样的?

本研究采用了在美国进行的一项小组研究的原始调查数据。第一波调查包括1338名受访者(2019年6月)(COOP2=45.5%),其中511人重复参与了第二波研究(2019年10月)(COOP2=40.9%)。使用小组调查使我们能够实现更细粒度的因果关系分析,因为我们在不同时间点对同一受访者进行了相同的测量,从而使我们能够检查随着时间推移,受访者发生的内部变化。益普索奥地利公司受聘从一个大规模的选择加入小组中招募调查对象,并通过维也纳大学的Qualtrics平台管理问卷。我们的问卷包括允许使用复合指数测量关键变量和控制的项目。除非另有说明,所有指标均采用1至10的李克特量表进行测量。

因变量:我们的因变量是三个问题的组合,旨在衡量个人是否因为在社交媒体上接触到的内容而改变主意。调查问题包括:“我是否因为在社交媒体上看到的东西而改变了自己的看法”;“我是根据某个有影响力的人在社交媒体上发布的内容改变了我的看法”;以及“由于社交媒体上的信息或互动,我参与改变了我对政治问题的看法”。

主要自变量:情感极化;感知社会极化;意识形态极化。

协变量和控制:使用社交媒体获取信息的程度;政治水平;不同媒体使用程度;在线讨论联系强弱程度;尝试说服他人的程度;年龄、性别、种族、教育、收入等信息。

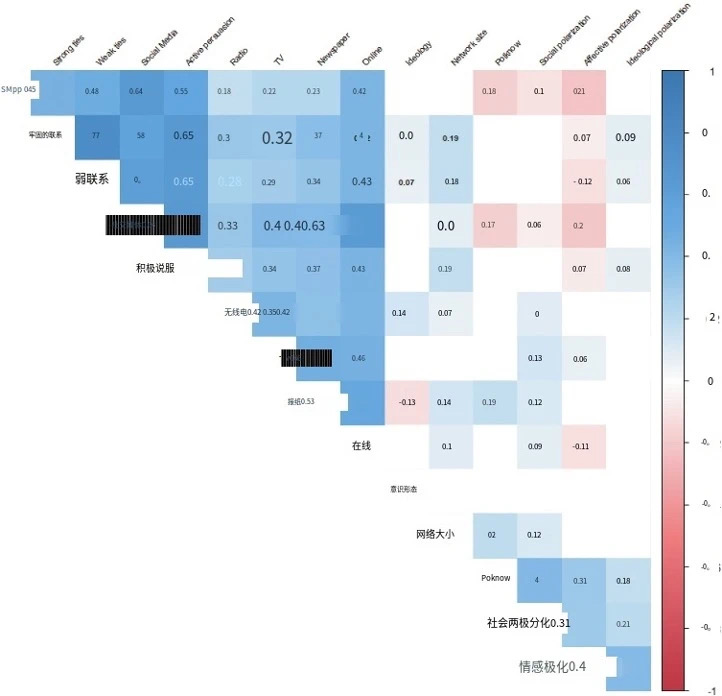

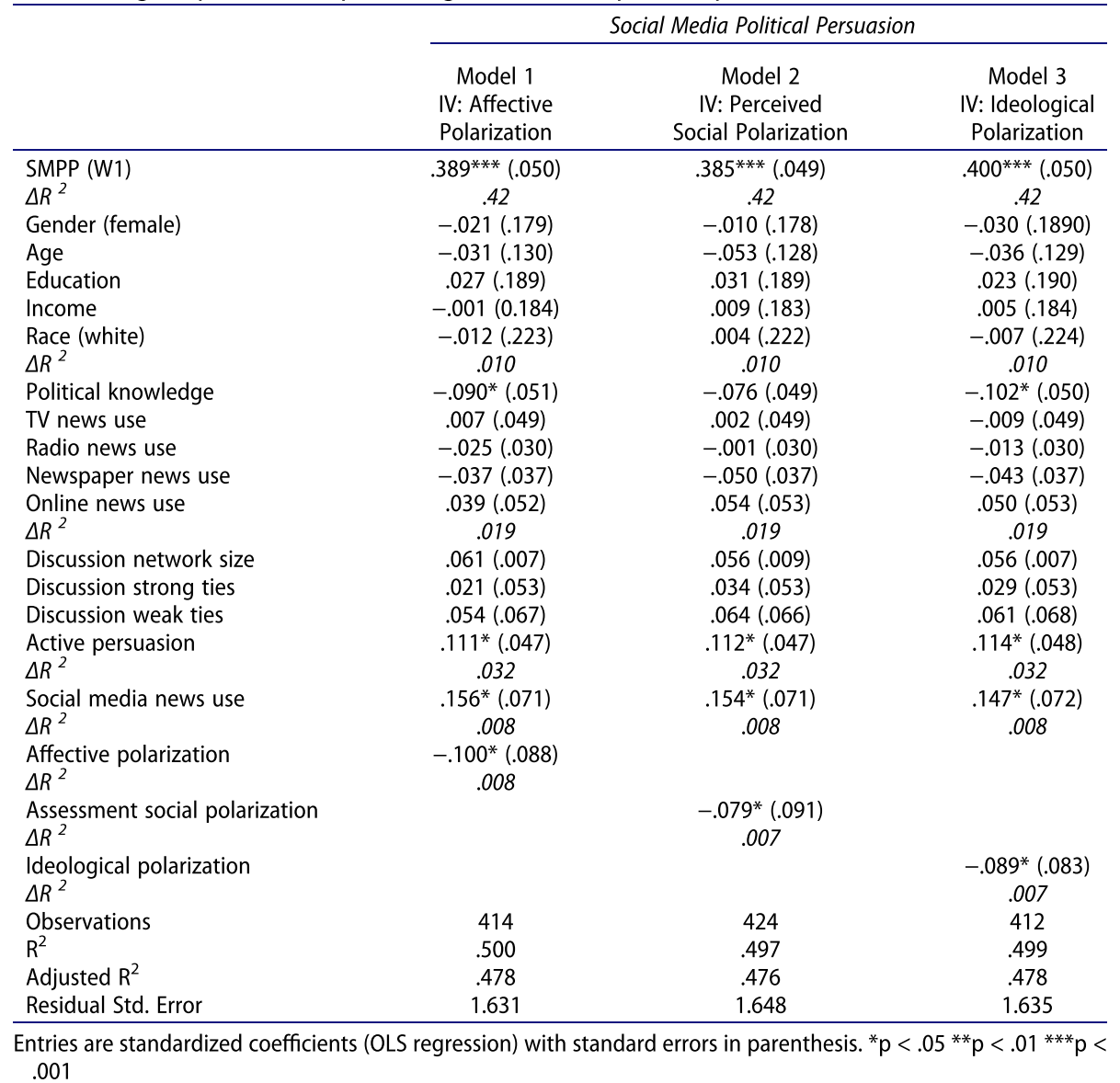

图1展示了研究中所有感兴趣的关键变量之间的零阶相关性,我们的自回归模型的主要结果可以在表1中

找到。正如预期的那样,三种极化类型均对说服有负面影响,因此初步支持H1,H2和H3。我们还发现社交媒体新闻的使用大大增加了跨模型的社交媒体说服,这突出了社交媒体作为一种工具鼓励个人改变对公共问题看法的潜力。在其他协变量中,我们发现只有试图在网上说服他人与社交媒体说服呈正相关。政治水平与社交媒体说服仅在情感极化和意识形态极化的模型中呈负相关。

图1 研究中感兴趣的关键变量之间的零序相关性

表1 情感极化、感知社会极化、意识形态极化预测社交媒体政治说服的自回归回归模型

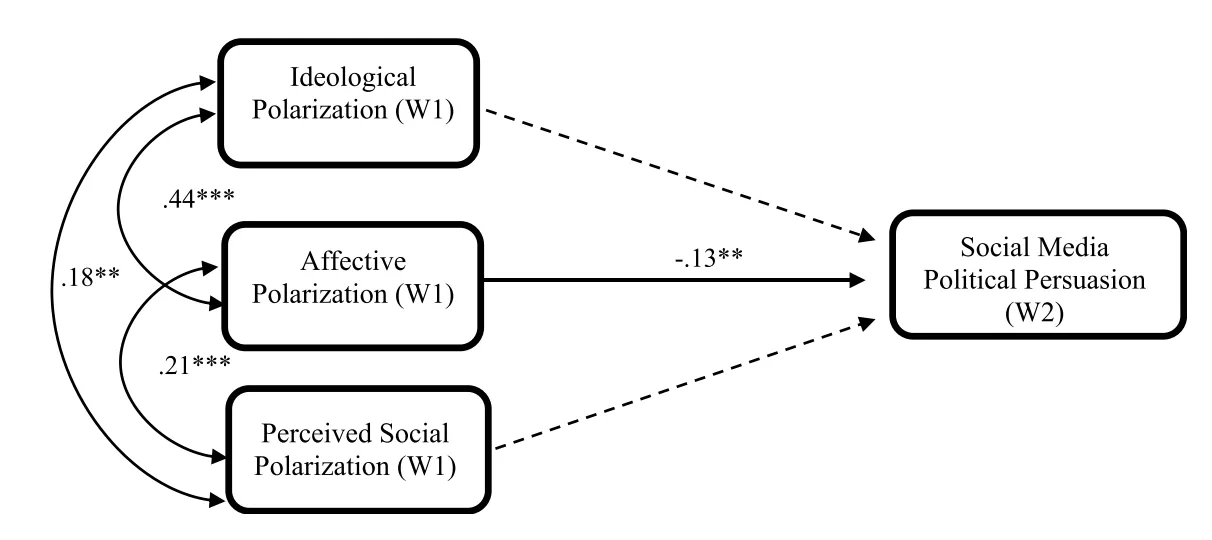

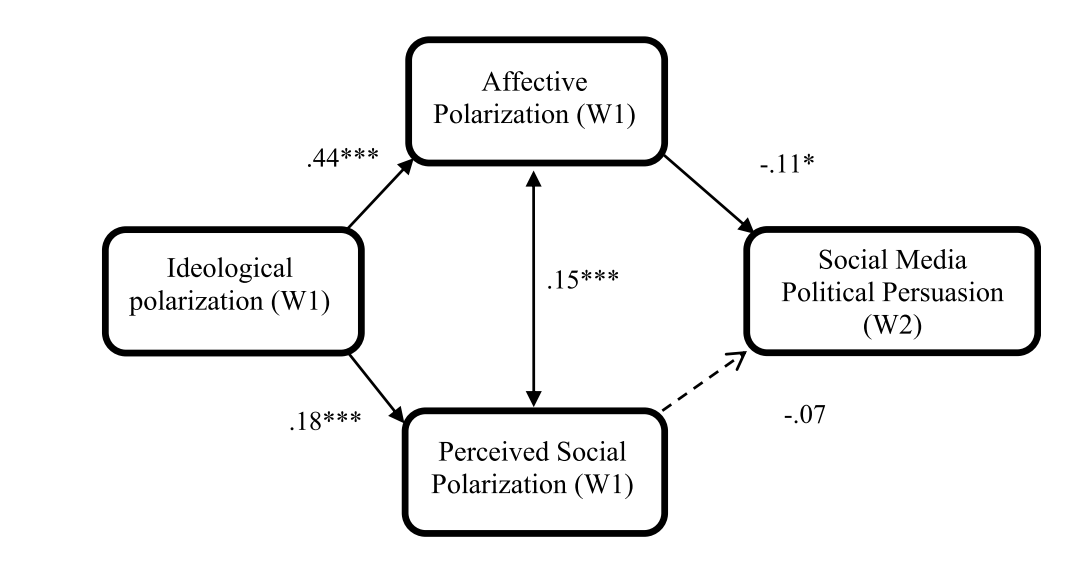

图2和表2中包含的结果表明,当同时考虑三种极化类型时,只有情感极化仍然与政治说服显著相关。这一结果强调了情感极化对政治说服影响更大,但根据模型的严格性和不同类型极化之间存在的相关性,感知社会极化和意识形态极化的重要性也不言而喻。

图2 关键变量的自回归结构方程模型

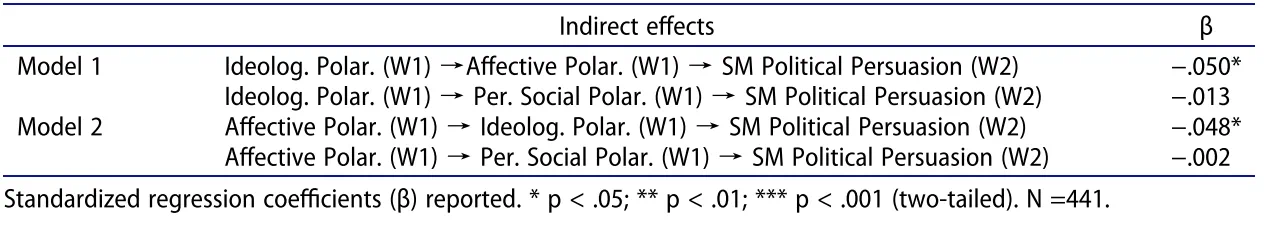

表2 情感极化、意识形态极化和感知社会极化对社交媒体政治说服的间接影响

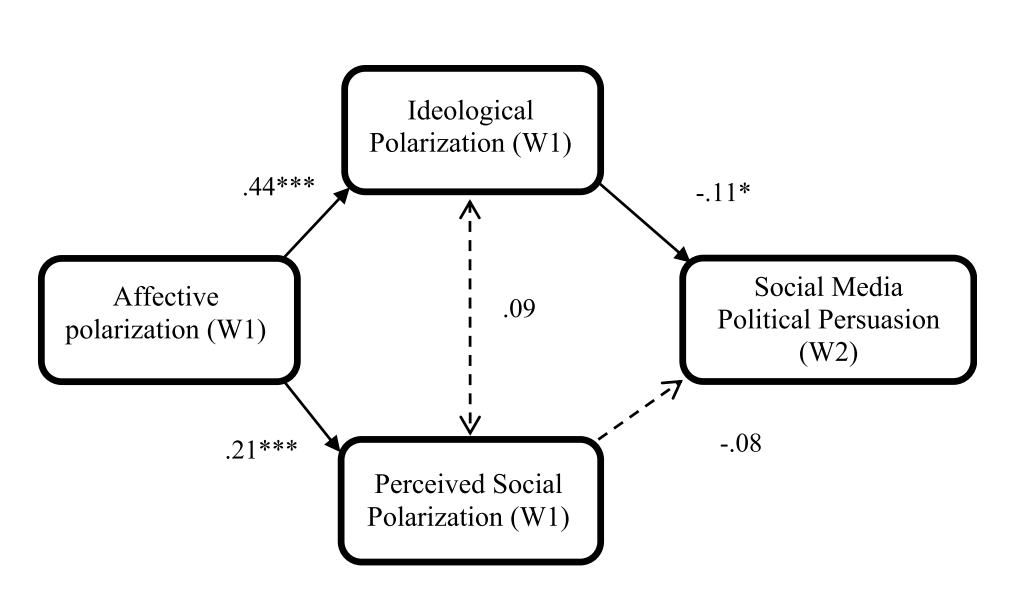

考虑到这些关联,我们在最近关于极化工作的基础上运行了两个替代模型。结果,从图3、图4和表2中可以看出,从意识形态极化开始的模型在预测情感极化和评估社会极化方面有了稍好的调整。包括情感和意识形态极化在内的预测政治说服的中介路径在两个模型中都是显著的(表2)。同样,我们还测试了考虑时间2中的中介内生变量和社交媒体政治说服(自回归)的替代模型路径。这一替代模型显然与数据的拟合较差。

图3 关键变量的自回归结构方程模型

图4 关键变量的自回归结构方程模型

网络互动的重要性日益增加,促进了研究其对当代政治体系运作影响的进程。考虑到在线和社交媒体在政治领域的潜在影响时尤其如此。关于信息和通信技术在多大程度上可用于促进民主化、维持独裁统治或混合政权,或改变成熟的自由民主国家的功能特征,学界仍存在相关争论。这些新技术的影响可能会在各个维度上有所不同,并受到不同背景和个人层面变量的影响。

在本文中,我们探讨了社交媒体说服的前因,发现极化(尤其是情感极化)程度较高的人,在政治问题上改变主意的可能性较小。虽然社交媒体通过信息和互动的多样性为政治说服提供了充足的机会,但极化似乎使其效果最小化。这种政治说服的“无效”对我们理解当代民主社会媒体的影响具有重要的意义。毕竟,政治说服应该是不同政治民主进程,尤其是政治竞选的核心。

这项研究的结果证实,习惯性地在社交媒体上消费有关公共事务的信息会导致人们更频繁地改变政治观点。加上公民通过社交媒体获取信息的重要性日益增加,使我们预计涉及政治说服的机制可能会变得更加普遍,从而促进民主进程。然而,前提是新闻和公共事务曝光与事实信息而不是错误信息相关。

更重要的是,本研究提出的新结果强调,社交媒体政治说服会更频繁地发生在那些情感、意识形态和社会政治极化程度较低的人中。由于政治说服本质上与对他人的政治观点持开放态度有关,因此减少两极分化显然有助于这种态度的改变。在这个数据集中我们没有发现调节作用,需要未来的研究来阐明社交媒体中的交流能够调节情感极化水平的条件。