《域外视点》是大数据与国家传播战略实验室推出的新栏目,旨在分享国际知名学者有关国际政治、国际传播、国际关系等领域的最新研究成果与学术观点。

分散注意力和转移注意力:

世界领导人如何在政治动荡中使用社交媒体

在国内危机期间,领导者如何传播?我们首次对社会动荡期间世界领导人在社交媒体上的传播进行了全球分析。以外交政策的转移理论为基础,发展了领导者的数字传播战略理论,并研究了民主制度在解释精英反应中的作用。为了验证理论,我们构建了一个新的数据集,该数据集通过国家元首或政府首脑在Twitter或Facebook上发布的社交媒体帖子来表征领导人的沟通,并采用自动翻译和监督机器学习方法的组合。研究结果表明,在社会动荡时期,领导人会增加社交媒体活动,并将话题从国内政策问题转移到外交政策问题上,这与他们在自己的地位可能面临风险时有意识地转移公众注意力的战略是一致的。这些影响在民主国家中更大,特别是在选举前夕,我们将其归因于民主制度创造的激励措施。该研究为阐释世界领导人在社会动荡时的社交媒体使用提供了新的视角。

Distract and Divert: How World Leaders Use Social Media During Contentious Politics

作者:

Pablo Barberá, Department of Political Science and International Relations, University of Southern California, Los Angeles, CA, USA

Anita R. Gohdes, Hertie School of Governance, Berlin, Germany

Evgeniia Iakhnis, Department of Political Science and International Relations, University of Southern California, CA, USA

Thomas Zeitzoff, School of Public Affairs, American University, Washington, DC, USA

Barberá, P., Gohdes, A. R., Iakhnis, E., & Zeitzoff, T. (2024). Distract and Divert: How World Leaders Use Social Media During Contentious Politics. The International Journal of Press/Politics, 29(1), 47-73.

DOI:

https://doi.org/10.1177/19401612221102030

*由于篇幅限制,本文有所删减,感兴趣可阅读原文

2018年9月25日至26日,阿根廷总统毛里西奥·马克里(Mauricio Macri)发布了一系列推文,其中包含他与多位外国政要会面的照片和视频,以及他在联合国大会上的演讲。值得注意的是,马克里总统的推文中没有包含阿根廷各地广泛的劳工抗议活动和24小时罢工,以抗议国际货币基金组织和马克里支持的紧缩措施(Otaola and Squires,2018)。为什么像马克里这样的领导人选择沟通和强调某些话题而不是其他话题?国内动荡如何影响这些决定?对于比较政治和国际关系的学者来说,这些都是至关重要的问题。

马克里总统并不是唯一使用社交媒体与国内和国际观众交流的人。美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)和印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)也活跃在推特上。2020年2月下旬,《公民身份修正案》在德里引发了致命骚乱,该法案因针对穆斯林印度人而受到严厉批评(Slater,2019)。骚乱最严重的时期与唐纳德·特朗普总统对印度为期两天的访问重叠。在此期间,莫迪总理总共发送了22条推文,其中17条是关于特朗普总统的访问,其中只有两条评论了德里的暴力事件。马克里、特朗普和莫迪远非例外。世界各地的领导人使用社交媒体向国内和国际观众传播信息。尽管在民主国家采用社交媒体作为通信工具的时间较早,并且是为了应对阿拉伯之春等大规模社会动荡事件,但数据显示,到2021年,超过95%的政府在社交媒体网站上活跃。与关于社交网站如何改变民主政治的成熟研究相比,政府和领导人对社交媒体的使用在很大程度上尚未得到探索。

在本文中,我们展示了世界领导人对社交媒体的使用代表了一种新的信息来源,可以促进我们对领导者行为的理解。社交媒体的发展以及世界各国领导人的采用,为研究领导人传播的变化提供了一个共同的平台。我们利用计算方法的进步和世界领导人的新数据,为研究不同领导人的传播方式提供更广阔的视角。我们希望领导者在公共沟通中具有战略性,我们现在能够通过社交媒体在相比较的角度下衡量这些策略。

精英使用的语言选择也会影响其他人的态度和行为。领导者的部分吸引力在于他们能够激励追随者、制定议程和建立可持续的联盟(Van Vugt et al.,2008;Lakoff and Johnson,2008)。民主国家的领导人试图创造说服选民的叙事(Krebs and Jackson,2007;Krebs,2015)。在外交政策的背景下,精英们有能力使用修辞和暗示来塑造对外交政策的态度(Berinsky,2007;Baum and Potter,2008;Krebs,2015;Guisinger and Saunders,2017)。虽然这项研究表明精英修辞很重要,但目前尚不清楚精英何时以及为什么使用某些修辞策略。只有有限的证据表明,有魅力的领导者可能仅凭他们的言论就能改变人们的想法(Selb and Munzert,2018)。在本文中,我们专注于了解领导者如何应对国内挑战。Twitter和Facebook等社交媒体平台颠覆了过去大众传播渠道(如电视和广播)传统、自上而下的交流方式。通过允许用户直接制作自己的内容,这为动员提供了新的机会,特别是在冲突时期。重要的是社交媒体上的信息传递与特定国家/地区发生的其他形式的通信并不孤立。对传统新闻媒体社交媒体来源的研究表明,来自《纽约时报》和《卫报》等知名报纸的社交媒体内容大幅增加(von Nordheim et al.,2018)。社交媒体上制作的内容与传统新闻媒体之间的紧密联系凸显了在这个数字领域中存在和活跃的重要性。正是因为社交媒体平台的早期采用者将它们转变为反政府抗议的动员工具(Earl and Kimport,2011;Tucker et al.,2017),国家行为者已经赶上了控制和直接参与网络空间的必要性(Gunitsky,2015;Roberts,2018)。

战争转移理论的研究认为,面临国内动荡的领导人,以及没有立即解决紧迫国内问题的领导人,会试图通过在国外使用武力将公众的注意力从国内问题上转移开(Sobek,2007;Russett,1990)。转移注意力的策略可以在两个关键方面对领导者产生积极影响。首先,国际冲突能将公众的注意力从引起不满的问题上转移开。其次,与另一个国家或国际行为体的冲突可以通过强调民族主义和群体团结来争取对政权的支持(Simmel 1955;Kam and Ramos,2008)。

虽然转移理论的原始版本只调查领导人对另一个外部实体使用武力时的动机,但最近修订的方法认为,领导者有时可能会诉诸其他分散注意力的措施,而不是使用武力,以转移国内公众的注意力。正如Lichbach(1987)和Davenport(1995)所指出的,领导人必须应对来自国内异议和抗议者的挑战,他们有很多工具可以做到这一点。在这种更广泛的解释下,领导者可以仅仅使用武力威胁或参与其他形式的升级话语,而不是参与实际的冲突(Hagan,1986;Morgan and Bickers,1992;Kanat,2014)。

基于对领导人可能如何应对国内动荡的理论理解,以及现代社交媒体生态系统提供的激励措施,可以得出,在现代社交媒体生态系统中,注意力政治经常通过“泛滥”和“淹没”反对派内容来操纵,由此得出以下两个假设:

H1:

在国内动荡期间,领导人将更多地关注与国内问题相关的外交政策问题。

H2:

在国内动荡期间,领导人将增加他们的整体社交媒体活动。

先前的研究发现,民主领导人采用社交媒体的速度更快(Barberá and Zeitzoff ,2017)。这一结果与公认的发现是一致的,即民主领导人被迫更加透明,对选民的反应更加迅速,且更愿意提供公共产品,因为他们需要满足选民的要求才能连任(De Mesquita et al. 2005;Cheibub et al.,2010)。而专制国家的领导人对公民的反应较少,因为他们有其他手段来控制社交媒体和其他沟通渠道(Bueno de Mesquita and Downs,2005;Gunitsky,2015)。

先前对转移理论的研究表明,转移在民主政体中起着更大的作用(Gelpi,1997;Miller,1999)。由于民主党领导人容易受到国内反对和选举问题的影响,他们更有可能寻找替代方案来分散公众对国内问题的注意力。独裁者有更多的工具来压制反对派,或控制信息,这样公民就不会因为国内条件不佳而责怪政府。民主党领导人在处理不满意的公众方面拥有较少的选择(Clark et al.,2011;Kanat,2014)。Gelpi(1997)甚至将转移策略称为“民主制度的病态”。转移注意力是民主领导人可以使用的关键工具之一。

因此,笔者认为在社会动荡期间,民主领导人将比非民主国家的领导人更有可能按照我们在上一节中假设的方式改变他们的沟通策略。此外,鉴于民主领导人面临的选举压力,笔者认为其沟通策略的激励措施在国家级选举前夕尤为重要,由此得出以下假设:

H3:

民主党领导人将更有可能将社交媒体集中在外交政策问题上,并在动荡时期增加整体社交媒体活动,尤其是在选举前夕。

为验证假设,我们建立了一个新的数据集,其中包括193个联合国成员国的国家元首和政府首脑的社交媒体账户。对于每个国家,我们使用截至2016年8月联合国礼宾和联络处网站(www.un.it/protocol)的公开名单确定了相关名称和机构的名单。对于每个名字,我们手动搜索了相应的社交媒体帐户(Twitter和Facebook),包括个人和机构账户、以该国官方语言维护的帐户以及官方英语帐户,并对帐户是否主要以该国自己的语言共享消息进行编码。在搜索帐户时,我们小心翼翼地排除了模仿或虚假帐户。总体而言,我们发现193个政府中有184个(95.3%)至少有一个活跃的社交媒体账户。我们的数据集总共涵盖587个不同的账户:278个机构账户和309个个人账户。

第二步是编制数据集,其中包含领导者在2012年1月1日至2017年6月1日期间或在其任期内(如果在这些日期之后开始或结束)进行的所有社交媒体交流,我们通过Twitter的REST API和Facebook的Graph API捕获数据。最终形成一个包含285,414个Facebook帖子和609,224条推文的数据集,来分析世界领导人的社交媒体交流。

第三步,将数据集中的所有非英语社交媒体帖子翻译成英语,这是我们数据集中最常见的语言。为了便于语言识别,我们通过从所有帖子中删除URL、Twitter句柄和表情符号来预处理数据。然后,我们通过适用于 Python 的 Google API 客户端库使用 Google Translate API 来预测语言,并将数据集中的所有帖子翻译成英文。为了确保自动翻译不会影响结果,我们记录了发布消息的帐户是使用英语或是使用该国的母语书写的,并将其用作分析的控制变量。我们还通过人工审核对随机样本翻译帖子的翻译进行了评分,方法是将原始帖子和翻译帖子相互比较,并评估内容和语气的准确性。总体而言分类表现良好。

考虑到包含世界领导人所有社交媒体帖子的数据集的大小,我们依靠自动文本分析方法来衡量内容类型(国内或外交政策)。此后,我们将该数据集与一组额外的自变量相结合,这些自变量是社会动荡程度、制度特征和发展水平。

我们依靠监督机器学习方法来衡量对国内政策与外交政策的关注。具体操作方法是,将人类手动分类的文档语料库分为不同的类别(训练数据集),然后学习每个文本源的特定特征,这些特征最能预测它们与每个类的关联。例如,如果我们想确定有关国内政策问题和外交政策问题的文件,我们可能会发现“选举”、“健康”或“教育”等词在第一组中出现得更多,而“外交”、“条约”或“访问”等词在第二组中可能出现得更频繁。然后,我们使用这些信息来预测新文档(未由人类编码人员标记,测试数据集)是否属于一个类别或另一个类别。经过多次迭代和修订,我们最终的编码方案包括四个主要类别:国内政策、外交政策、个人更新和其他新闻。

为了评估注释过程的质量,我们随机抽取了由多个注释者编码的帖子样本。使用这个数据集,我们获得了编码人员之间的平均成对一致性 87%,Krippendorff 的编码器间可靠性得分α=0.776。这表明我们的类别足够具体和详尽,并且我们的注释者在如何为每个社交媒体帖子分配标签方面表现出高度一致。

我们通过为样本中的每个国家构建一个月级的社会动荡指数来衡量社会动荡。我们将社会动荡定义为国内非国家行为者针对政府的敌对事件的日志数量。非国家行为者包括抗议者、反对派团体、平民、社会团体、持不同政见者以及叛乱分子。以及属于冲突和调解事件观察代码(CAMEO)的事件:发表公开声明、上诉、不赞成、拒绝、威胁、抗议、攻击和打架。政府行为者包括政府、军队、政策、立法、司法和精英。

为了帮助我们探索社会动荡对领导者沟通选择的影响是否取决于其严重程度,我们还将社会动荡的衡量标准细化为两个子部分。我们的第一个指标是低水平的骚乱,它对应于包括公开声明或呼吁的事件,或者不赞成或拒绝政府的声明。我们的第二个组成部分是高层骚乱,其中包括行为者发出威胁或抗议、使用胁迫、攻击或打架的事件。这两个组成部分的总和是我们衡量社会动荡的总体指标,它对应于我们感兴趣的主要自变量。最后,我们还通过包括整体骚乱的平方测量来解释骚乱与社交媒体行为之间的非线性关系。

我们使用修订后的Polity IV分数(Marshall et al.,2017)将国家分类为民主(Polity 2: 8-10)或非民主(Polity2 < 8)。我们将我们的政权类型测量与我们的社会动荡指标进行交互,以解释不同制度环境中社会动荡期间的不同反应水平。我们还测试了民主政府在选举方面是否会做出更积极的反应。为此,我们从IFES选举指南(http://www.electionguide.org/)中收集了所有总统和立法选举日期的数据,以衡量响应能力是否随着选举的临近而增加。由于我们的分析是在帐户级别进行的,因此我们包括了距离下一次选举(已记录)的天数,该日期是相应帐户可供选举的天数。我们还包括一个术语,该术语将选举前的天数(记录)与我们的社会动荡措施相互作用,以解释在选举前社会动荡的背景下增加的反应能力。

为了衡量经济和人口发展,纳入世界银行关于人均GDP和GDP增长以及人口规模的年度数据。还将国际电信联盟(ITU)提供的能够访问互联网的人口百分比作为能够访问社交媒体的人口比例。

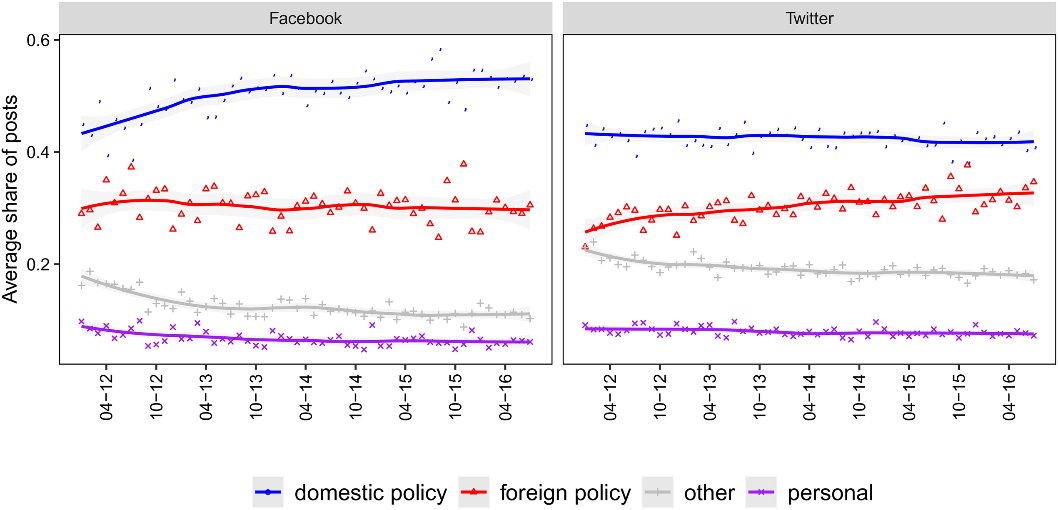

总体而言,世界各国领导人在社交媒体上讨论的大多数话题都与国内问题有关。在数据集中,几乎一半的社交媒体帖子(49%)与国内政策有关,而只有28%的帖子关注外交政策。在Facebook上发布的国内内容比在Twitter上发布的更多,随着时间的推移,Twitter上外交政策内容的比例有所增加。请注意,这可能部分是由于样本中包含的国家/地区数量发生了变化。在Facebook上,世界各国领导人发布的内容很少被归类为“其他”,而Twitter上大约有20%的推文属于这一类别,这可能表明Twitter上正在分享更多的新闻。在这两个平台上,个人帖子只占领导人社交媒体交流的一小部分。

图1 每月帖子 (%)

分析发现,不同国家的领导人在社交媒体沟通方面的优先事项大不相同。南美、美国、西班牙、南非和东南亚部分地区的领导人将超过一半的时间花在社交媒体上谈论国内问题。在欧洲、亚洲和非洲的大部分地区,国内问题在社交媒体传播中的作用不那么重要。在少数几个国家,社交媒体几乎不用于国内目的,包括加拿大或德国。在这些国家的外交政策中,领导人似乎主要使用Twitter和Facebook。最后,该图显示了2012年至2016年期间领导人没有官方Twitter或Facebook帐户的国家。这些国家包括中国、缅甸、中非部分地区以及土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。

图2 各国领导人在社交媒体(Twitter和Facebook)上针对国内问题帖子的比例

这些数据为第一个假设提供了支持。在其他条件不变的情况下,社会动荡每增加一个单位,领导人在讨论外交政策的帖子中就会多花近半个百分点。此外,民主国家和非民主国家在内容选择方面存在显著差异。这种效应的幅度甚至更大:两组国家之间预测的总差距约为7个百分点,相当于因变量中标准差的50%。

社会动荡的增加与民主国家对外交政策的更多关注和对国内政策的关注较少有关。虽然这些影响可能看起来很小,但它们可以在动荡时期积累起来。此外,我们发现,在非民主国家,外交政策内容有所增加,但对国内政策的关注没有减少。因此,我们只能在民主国家找到完全支持我们第一个假设的证据。

图4 社会动荡对社交媒体内容类型的边际影响(按月)

图5提供了支持假设 2 的证据。我们发现,在社会动荡加剧的时期,领导者在社交媒体上发布的内容要多得多。我们对骚乱的衡量标准每增加一个单位(即增加100%),社交媒体帖子的数量就会增加约9%。

为了解释民主国家和非民主国家之间的差异,我们研究了社会动荡对社交媒体活动的影响程度是否随着竞争性选举的接近程度而变化。图5中的最后一列估计了一个模型,该模型包括我们对社会动荡的衡量与选举接近程度之间的交互效应,以(记录的)天为单位。交互作用系数的负号为我们的假设提供了支持。为了便于解释这一结果,我们还在图6中显示了边际效应图。我们的研究结果表明,如果这种变化发生在选举前的最后一个月内,那么在社会动荡增加一个单位后,社交媒体活动水平预计将增加约20%。但是,如果距离选举还有 100 到 200 天以上,则影响几乎为零。

图6 随着竞争性选举临近,社会动荡对社交媒体帖子数量的边际影响

总体而言,这里介绍的结果为我们的理论预期提供了证据,即在社会动荡时期,国际领导人在社交媒体交流中越来越关注外交政策问题,同时也增加了他们的整体社交媒体活动。这些模式在民主国家比在非民主国家更为明显。虽然需要进一步的研究来理解这些转变背后的动机,但这些结果与我们关于领导者在面对潜在危机时转移注意力的策略的理论论点是一致的。

社交媒体已成为世界领导人沟通的关键部分(Rogers and Fandos,2019;Economist,2019)。它作为数字外交、广播信息、对危机做出快速反应以及操纵政治和媒体议程的工具的价值得到了广泛认可。然而,关于这些新的传播实践——以及是什么促使世界领导人参与其中——的系统性实证证据仍然很少。

我们的论文填补了这一空白,首次对世界领导人在社会动荡期间如何在社交媒体上进行交流进行了跨国综合评估。我们提供了证据以支持关于领导者沟通的两个经验规律。首先,在国内政治动荡期间,领导人越来越强调外交政策问题,这与转移沟通策略的理论是一致的。我们还发现,在有争议的政治背景下,社交媒体活动的重要性得到了支持,因为我们的研究结果表明,国内动荡与消息传递频率增加之间存在密切关系。尽管可能需要更深入的定性分析才能充分理解这种经验模式背后的逻辑,但这些结果确实提供了重要且新颖的跨国证据,这些证据与案例研究非常一致,这些案例研究表明政府在社交媒体上的核心策略是“排挤”具有挑战性的声音(Munger et al. ,2018;King et al., 2017)。考虑到转移研究主要集中在美国和美国总统的武力威胁上(Kanat,2014),本研究有助于更全面地了解大型跨国样本的国内外交政策关系。

其次,我们确定了领导人沟通的重要差异,这是政权类型的函数:与非民主政权相比,民主领导人更有可能改变他们的沟通策略以应对社会动荡,尤其是在选举前。我们在民主制度如何激励领导人对全体人民负责的背景下解释这一结果,而非民主领导人则利用社交媒体作为提高其在国际舞台上地位的工具。

数据收集的广度和我们采用的计算方法为世界各国政府的沟通策略提供了独特的视角。我们的研究结果为政府行为者在危机时期如何使用社交媒体提供了新的见解,并对我们理解新技术对领导者如何与公众和其他国际领导人沟通和互动的影响具有重要意义。未来的研究还应该研究新的和不断增长的社交媒体平台,供领导人和政治家与他们的追随者交流,包括Instagram、TikTok和WhatApp。未来研究的另一个富有成效的途径是将我们关于领导者沟通的数据与关于领导者特定特征(年龄、童年经历等)的文献联系起来。(Horowitz et al.,2015)

华中科技大学“大数据与国家传播战略实验室”系教育部首批设立的哲学社会科学实验室(培育)。实验室面向国家重大战略,以华中科技大学国家传播战略研究院(INCS)、新闻与信息传播学院为基础,汇聚学校新闻传播学、计算机科学、网络空间安全、公共卫生与预防医学等优势学科,探索利用大数据、人工智能等新技术解决国家传播战略问题,支撑人文社科研究范式的转型升级。