在过去的二十年里,研究人员在扩大我们对社交媒体对政治行为影响的理解方面取得了很大进展。虽然一些人认为互联网对民主制度构成威胁,主要是因为它对两极分化加剧和错误信息产生了负面影响,但另一些人坚持认为,在线论坛和社交媒体可以成为政治的肥沃和富有成效的背景,特别是在获取不同信息的时候(Lilleker et al.,2011;Mosco,2019)。第二种“民主”方法的核心是,使用社交媒体的人,由于他们访问在类比世界中难以想象的大型网络,更有可能遇到不同的观点,这是促使交流或反思的必要条件(而不是保证),这些交流或反思可能导致其自身的观点发生调整(Bode & Vraga,2015;Diehl et al.,2016)。因此,政治说服的概念成为关于社交媒体对民主国家积极影响的理论化核心。我们认为,社交媒体的政治说服力可能不是充分条件,而是民主更健康运行的必要条件。在这样做时,我们坚持这样一种观点,即如果不改变想法,民主就很难蓬勃发展,但并不是所有想法的改变都将对建设性的公共辩论有利(例如,说服导致更多的两极分化)。

政治说服在很大程度上被视为精英和利益集团努力(Cobb & Kuklinski,1997)、新闻消费(Barker & Lawrence,2006;Mutz et al.,1996)或社交互动(Cialdini & Trost,1998;Wood,2000)的结果。虽然政治说服的动态已经在其他背景下被探索过,但关于社交媒体中的说服的研究还很少(例外情况见Bisbee & Larson,2017;Gil de Zúñiga et al.,2021)。尤其是在两极分化的背景下,社交媒体说服的可能性可能或多或少。这在实际中有很大的影响,教科书上的例子可以在竞选活动中试图说服,特别是在越来越关注社交媒体战略的情况下(Casero-Ripollés et al.,2016)。在这篇文章中,我们试图进一步探索帮助我们理解个体在社交媒体环境中接触到与自己不同的观点时为什么以及如何改变他们的想法的前因。具体地说,我们专注于两极分化的不同方面是否抑制了社交媒体政治说服的可能性-从现在开始,SM说服(SM persuasion)。本研究包含的两极分化因素包括问题两极分化、情感两极分化和个体层面的社会两极分化评估。为了验证这一命题,我们使用了在美国进行的两波面板调查的数据。通过包括三种不同的措施,我们希望有助于我们理解说服--民主讨论的一个基本部分--如何受到不同两极分化模式的制约。

总体而言,我们的结果证实,两极分化程度越高的人,越不可能被说服在社交媒体上改变对政治问题的看法。我们发现,这在情感两极分化的情况下尤其如此,但也为问题两极分化的负面影响和个人对社会两极分化的评估提供了一些支持。虽然社交媒体通过多样化的信息和互动为政治说服提供了大量机会,但两极分化似乎将其影响降至最低。在存在这种动态的情况下,政治说服的无效对于我们理解社交媒体在当代民主国家中的影响具有重要意义。此外,一个涉及社交媒体上竞选活动影响的关键的问题是,根据一个国家的总体水平和两极分化的类型,这些影响可能会有很大的不同。

H1:随着时间的推移,意识形态两极分化(T1)将与社交媒体上的政治说服呈负相关(T2)。

H2:随着时间的推移,感知到的社会两极分化(T1)将与社交媒体上的政治说服呈负相关(T2)。

H3:随着时间的推移,情感极化(T1)将与社交媒体上的政治说服负相关(T2)。

RQ1:问题两极分化、感知社会两极分化和情感两极分化对政治说服的共同作用是什么?因果路径是什么?

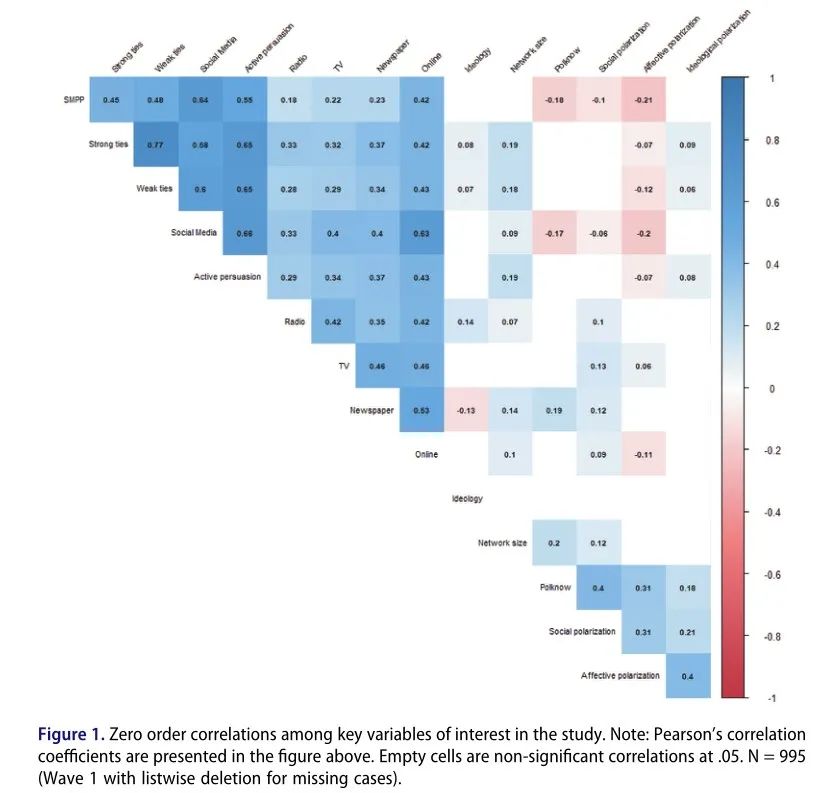

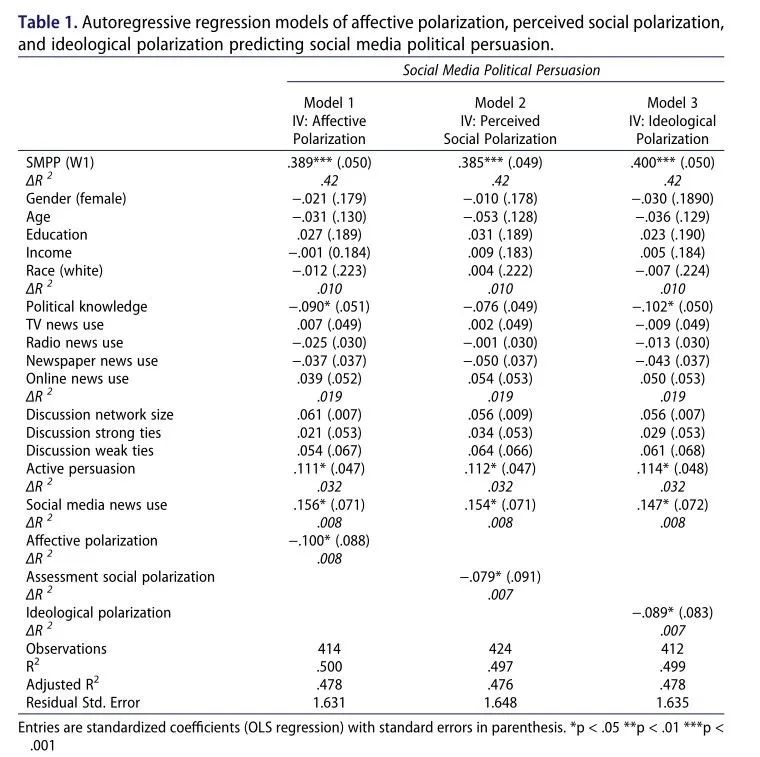

在图1中,呈现了研究中所有关键变量之间的零级相关性。我们的自回归模型的主要结果可以在表1中找到。正如预期的那样,所考虑的三种极化对说服有负面影响,因此初步支持H1、H2和H3。正如之前的研究(Barnidge et al.,2017;Diehl et al.,2016)一致表明的那样,我们还发现社交媒体新闻的使用强烈地增加了跨模型的SM说服,这突显了社交媒体工具的潜力,以鼓励个人改变对公共问题的看法。在其他协变量中,我们只发现试图在网上说服他人的效果是一致的(与SM说服呈正相关)。政治知识与SM说服只在两个模型(考虑情感和问题两极分化的模型)中存在统计学上的(和负的)关联。

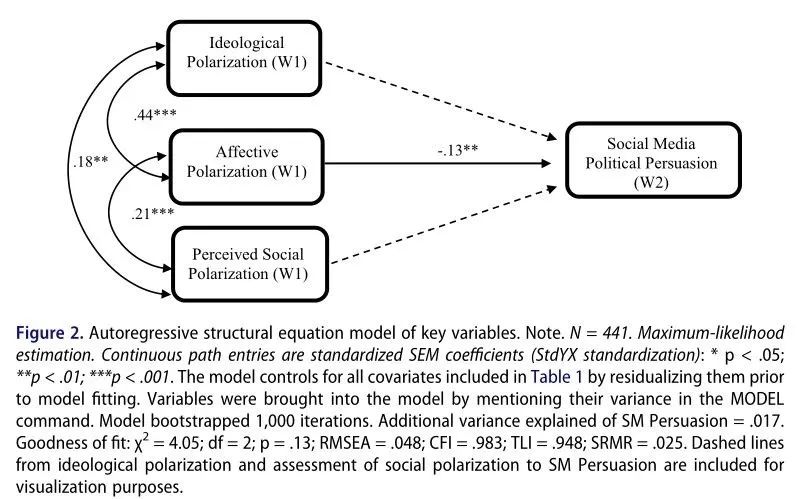

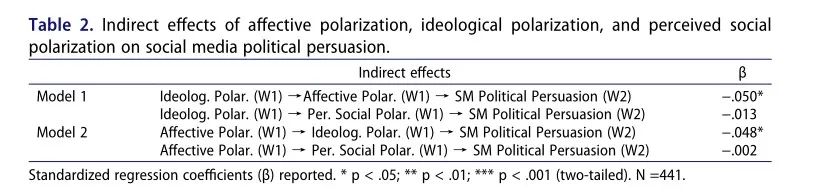

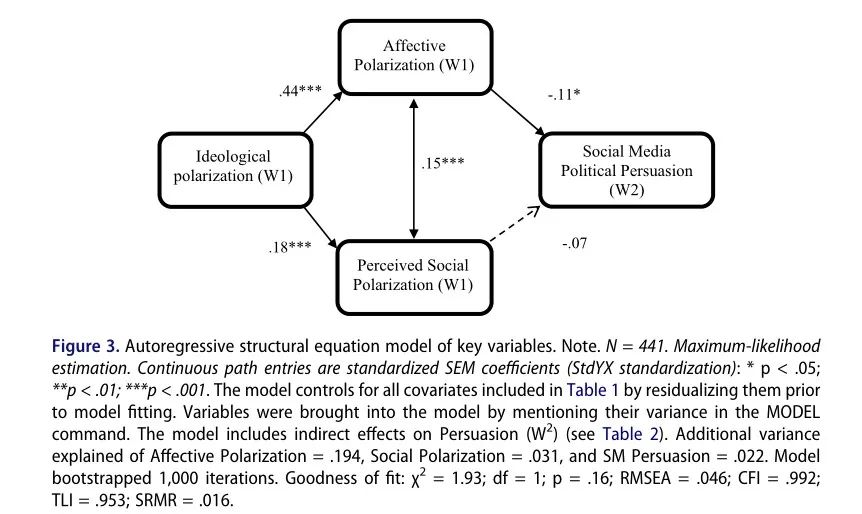

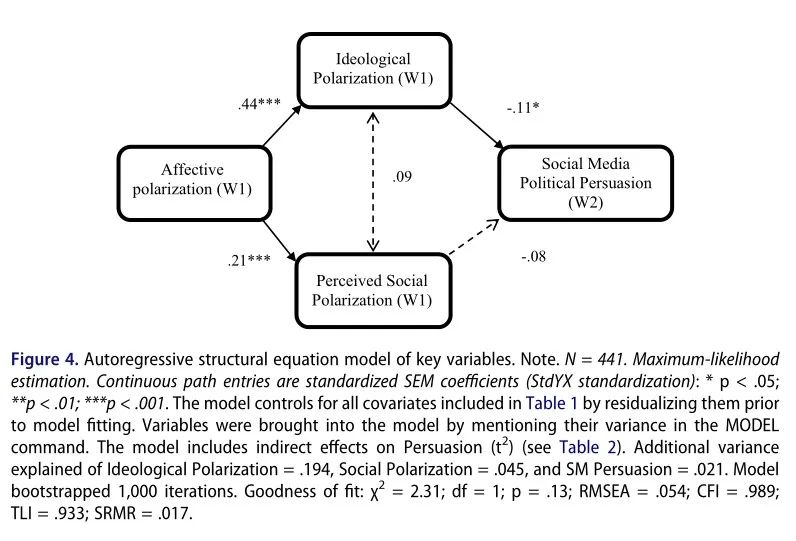

为了进一步测试我们的结果的强度,我们执行了一个结构方程模型,在该模型中我们将三种类型的极化一起包括在内。图2和表2中包含的结果表明,当同时考虑时,只有情感两极分化仍然与政治说服显著相关。这些结果强调了情感两极分化对政治说服的更大重要性,但也可以根据模型的严格性和不同类型两极分化之间的相关性来理解问题两极分化和社会两极分化评估的重要性(这些模型是自回归的,包括大量控制因素)(见图1)。考虑到这些关联,我们在最近关于两极分化的工作的基础上进行了两个替代模型(Ahler,2014;Rogowski & Sutherland,2016)。结果,包括在图3和4以及表2中,显示了从问题极化开始的模型的略微更好的调整,以预测情感极化和社会极化的评估。在两个模型中,包括情感极化和议题极化在内的中介路径对政治说服的预测作用显著(表2)。同样,我们还测试了在时间2中考虑中介内生变量的替代模型路径,以及在时间2中的社交媒体政治说服(自回归)。这一替代模型显然显示出对数据的较差拟合(见在线附录图1和图2)。我们的研究所产生的影响、不足和未来的研究路线将在下一节中讨论。

网络互动的重要性与日俱增,促进了对其对当代政治制度运行影响的学术研究,尤其是考虑在线和社交媒体在政治领域的潜在影响时(Bode et al.,2014;Zhuravskaya et al.,2020)。关于信息和通信技术在多大程度上可以用来促进民主化、维持独裁或混合政权、或改变成熟的自由民主政体的运作特征,存在着相关的辩论(Ferdinand,2000;Freyburg,2018;Tucker et al.,2017)。该领域的进展远远没有得到明确和全面的回应,而是证明,这些新技术的影响可能在各个维度上有所不同,并受到不同背景和个人层面变量的影响(Groshek,2009;Valenzuela et al.,2019)。

本文探讨了SM说服的前因,发现在政治问题上改变主意的可能性越小,人们在两极分化,尤其是情感两极分化上的排名越高。除了有助于理解社交媒体和政治说服,我们的发现还具有远远超出学术领域的影响。毕竟,政治说服应该是不同政治民主进程的核心,尤其是政治竞选方面。民选官员从事政治劝说,以团结选民、媒体、政治精英和舆论领袖。此外,他们还向大众介绍“更容易理解”的论点和政策,甚至非专业公民也经常试图说服其他人签署政治请愿书或投票(Cobb & Kuklinski,1997;Dewan et al.,2014;Diehl et al.,2016)。简而言之,政治说服力是一个运行良好的民主的普遍指标,在那里,最好的论点和政策应该蓬勃发展(Pratkanis & Turner,1996)。说服也可能因错误信息或操纵而改变主意,这一事实只突出表明,说服是一个运作良好的民主的必要条件,但不是充分条件。因此,我们承认政治劝说的双面本质,并敦促今后的研究考虑到思想变化促进共存和民主竞争的具体条件。

这项研究的结果证实,习惯于在社交媒体上消费公共事务信息会导致人们更频繁地在政治上改变他们的观点。这些结果在不同程度的因果顺序统计检验(OLS回归和结构方程建模)中是一致的。这种关系,再加上公民为了获取信息而向社交媒体让步的重要性与日俱增,可能会让我们预计,涉及政治说服的机制可能会变得更加普遍,从而促进一些民主进程。然而,这个前提可能是取决于新闻和公共事务曝光中有多少涉及事实信息,而不是错误信息(Allcott et al.,2019;Törnberg,2018)。不幸的是,这项研究没有考虑到公民在消费新闻时接触到的信息类型,因此解决这一困境的经验证据是有限的。未来的研究应该结合调查、跟踪数据和内容分析来澄清这种可能性。

更重要的是,这里提出的新结果突出表明,SM说服将更频繁地发生在那些情感、意识形态和被认为是社会政治两极分化水平较低的人中。由于政治说服与生俱来就意味着对他人的政治争论持开放态度,减少两极分化显然有助于这种态度的改变。在这个数据集中没有发现缓和效应,但需要进一步的研究来阐明社交媒体上的交流能够缓和情感极化水平的条件。在这种背景下,未来的研究可能会考虑不同的中央和外围途径如何与不同类型的极化相互作用来触发说服(Petty & Cacioppo,1984;Shahin et al.,2021)。中心路线与仔细考虑挑战个人感知和偏好的论点的具体是非曲直相关,可能会导致思维的变化(即说服),这种变化在时间上更稳定,但对于高度两极分化的个人来说,由于与之相关的认知努力,可能也更难实现。相反,与中央路线相比,外围路线可能更容易发生,尽管它可能反过来与更不稳定的观点变化相关,但这种情况主要是由于暗示过程而发生的,即使是表现出高水平极化的个体也可能比中央路线更容易发生。

虽然我们的研究显示了不同类型的极化和SM说服之间的直接一致的结果,但在这一部分必须考虑我们的研究的三个说明。首先,也是最明显的一点是,我们建立在仅在一个国家收集的数据基础上,未来将需要进一步的研究,以确定该协会的实力相比较。尽管我们相信我们的理论框架很可能适用于不同的语境,但极化的具体效果可能取决于语境特征,这些特征强化或削弱了极化与SM说服之间的联系。在这方面,关键可能是一个国家的总体两极分化情况以及媒体机构用来谈论两极分化的总体框架(见Robison & Mullinix,2016 or Garrett et al.,2014)。其次,情感、意识形态和感知的社会两极分化与SM说服之间的总体联系可能会受到第三个变量的调节,这些变量在调查数据的large-N analyses中很难把握。尽管我们预计两极分化的负面影响可能会继续存在,但社交媒体上进行的意见交流的一些特点可能会影响这种关系。在这里,实证工作强调了民间和建设性的意见交流对触发说服的重要性(Gil de Zúñiga et al.,2018),实验证据将具有重要的价值,可以找出在哪些情况下会发生这种情况,即使是对具有高度情感、意识形态和被感知的社会两极分化的个人也是如此。第三,我们的研究无法阐明社交媒体互动所产生的心理变化的确切性质(例如,态度变化、价值观变化……),我们也不能测试这些变化随着时间的推移的持久性和稳定性。然而,我们相信,这项研究可以作为一个跳板,以便未来的研究以更细粒度的方式考虑SM政治说服过程的动态。