在过去十年中,美国和中国之间的竞争不断加剧。中国展现出全球性视野,"一带一路 "倡议使得中国与整个中东和北非(MENA)国家的经济交往大大增加。与此同时,美国从中东和北非战略收缩,更加专注于亚洲地区。这些发展如何影响中东北非民众对这两个国家的看法?阿拉伯晴雨表的第七次调查,是自新冠疫情时代以来在整个中东和北非进行的最大规模的民意调查,为这些问题提供了答案。调查的具体内容如下:

一、民众对美国与中国的好感度

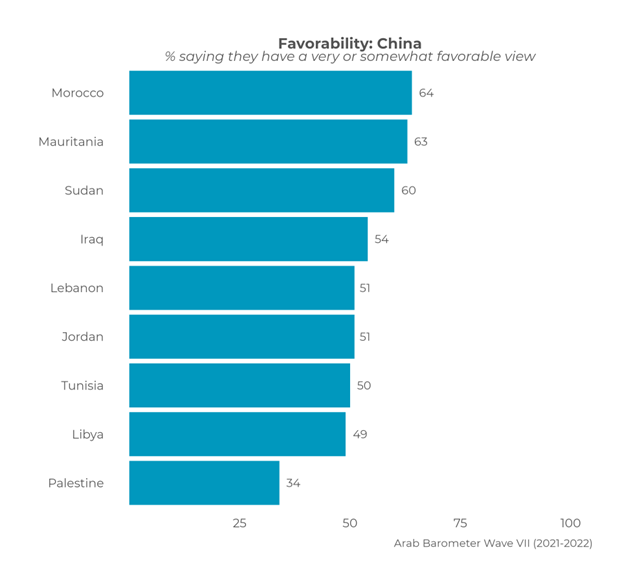

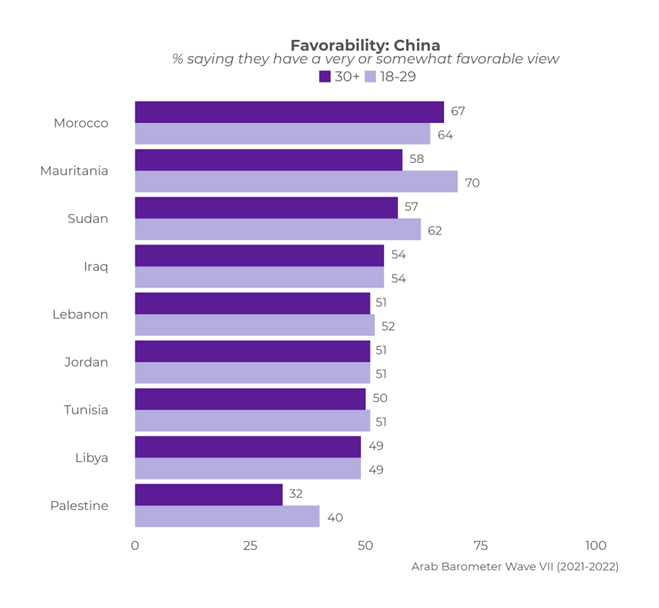

大多数接受调查的国家对中国的看法往往比对美国的看法要好一些。在接受调查的9个国家中,8个国家里超过一半以上的人说他们对中国有非常好或比较好的看法,包括摩洛哥(64%)、毛里塔尼亚(63%)和苏丹(60%),只有巴勒斯坦的少数民众(34%)对中国有好感。值得注意的是,18-29岁的青年通常不会比30岁以上的人对中国更有好感,只有在毛里塔尼亚(+12分)和巴勒斯坦(+8分),青年更有可能支持中国。

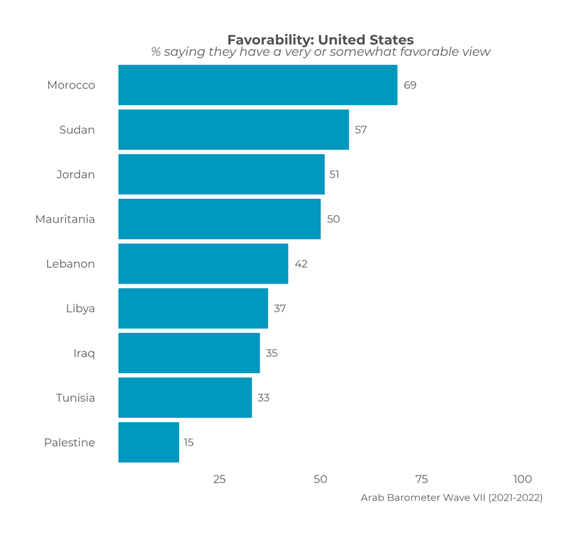

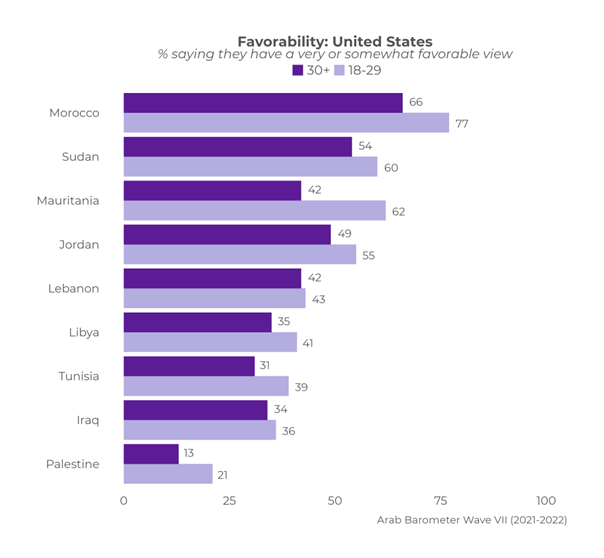

相比之下,在接受调查的9个国家中,只有4个国家有一半以上的人对美国持积极看法,包括摩洛哥(69%),苏丹(57%),约旦(51%)和毛里塔尼亚(50%)。然而,在巴勒斯坦(15%)只有不到三分之一的民众对美国有好感。值得注意的是,青年比年长者更有可能对美国有好感。例如,在毛里塔尼亚(+20分)、摩洛哥(+11分)、突尼斯(+8分)、巴勒斯坦(+8分)、苏丹(+6分)和利比亚(+6分),18-29岁的人比30岁及以上的人更有可能支持美国。

近年来,中国在整个中东和北非的经济活动一直在增加,特别是作为其“一带一路 ”倡议的一部分。大多数中东和北非国家已经签署了正式协议,而其他国家,如约旦,正在积极参与“一带一路”建设。中国通过赞助项目,提高了当地的经济发展水平,赢得了人心,确保了未来几年其在中东和北非的积极形象。

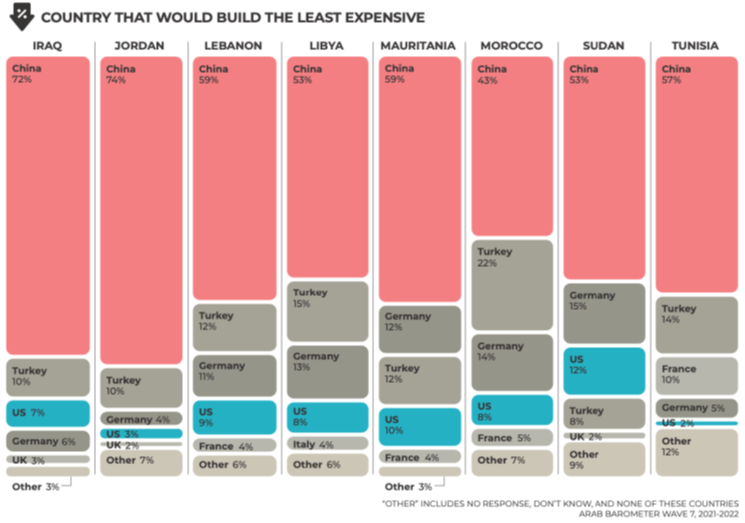

中东和北非的民众明确表示,中国公司最有可能以最低的成本建造项目。在所有接受调查的8个国家中,大多数人将中国列为将建造最具成本效益的项目的公司的原籍国,包括约旦(74%)和伊拉克(72%)。在这8个国家中,摩洛哥(43%)最不赞同中国公司将以最小的预算建造项目,这比重是排名第二的土耳其(22%)的两倍。相比之下,在所有接受调查的国家中,选择美国或德国的比例为15%或更少。

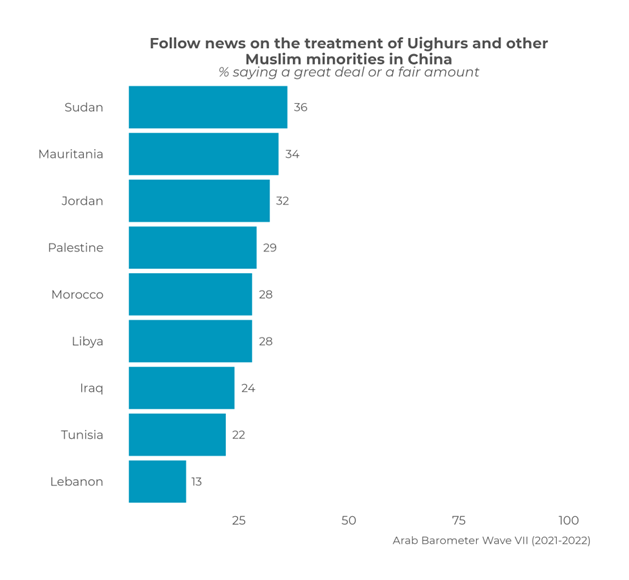

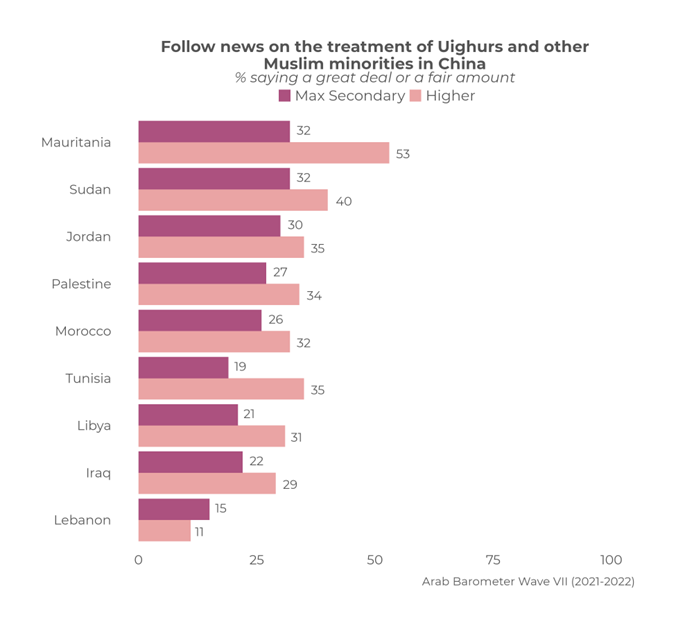

一些政治事务也可能影响整个中东和北非对美国和中国的看法。就中国而言,整个中东和北非相对较少的民众在新闻上关注中国对穆斯林少数民族的待遇,在苏丹,最多只有36%的人说他们在很大程度上或相当程度上关注这一问题。在所有其他国家,最多只有三分之一的人关注,包括突尼斯(22%)和黎巴嫩(13%)。在除黎巴嫩以外的所有国家中,拥有大学或大学以上学历的人更有可能关注中国对待穆斯林的新闻。

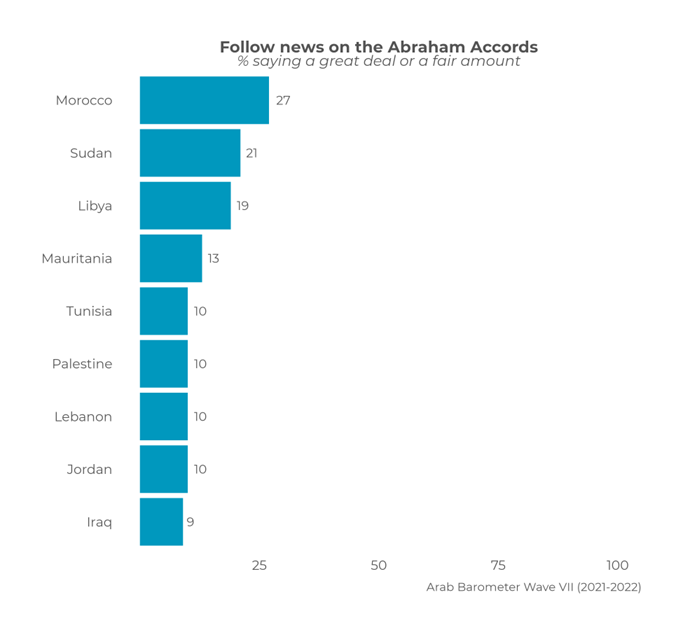

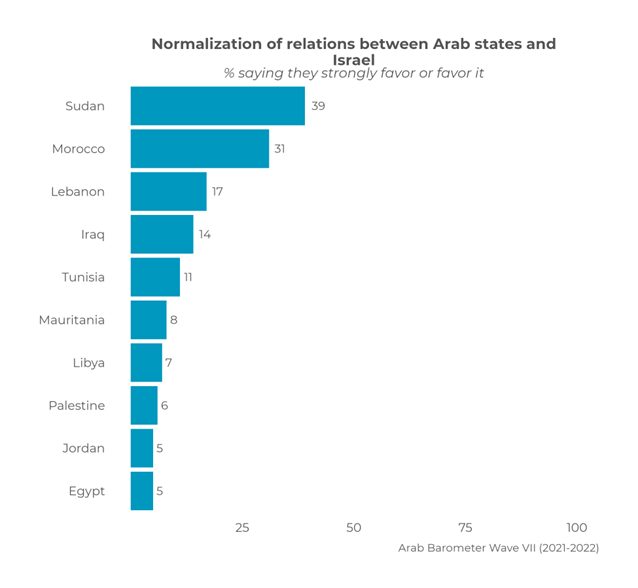

谈到美国,整个中东和北非的民众普遍反对美国支持的《亚伯拉罕协议》和与以色列达成的更广泛的和平协议。尽管该地区最多只有四分之一的人说他们非常关注或相当关注这一问题的新闻,包括突尼斯(10%)、巴勒斯坦(10%)、黎巴嫩(10%)、约旦(10%)和伊拉克(9%),但这些和平协议受到普遍反对。在接受调查的9个国家中,8个国家中有不到五分之一的人说他们支持与以色列的正常化协议,包括毛里塔尼亚(8%)、利比亚(7%)、巴勒斯坦(6%)、约旦(5%)和埃及(5%)。

总的来说,每个国家的大多数人均不赞成与以色列关系正常化,这意味着在中东和北非,美国与一个非常不受欢迎的政策紧密相连。这种负面的联系可能会继续损害美国在整个中东和北非的形象。

四、结论

中美两国在中东和北非的竞争在未来几年可能会继续。和以前的调查一样,中国总体上仍然比美国更受欢迎。在某种程度上,中国更受欢迎的原因可能是其全球竞争对手美国的相对不受欢迎。尽管美国公司相对受到中东北非民众的青睐,但人们仍然担心美国的经济威胁,并拒绝接受其对中东和北非的一些主要政策倡议。鉴于中国是一个没有直接在中东和北非进行军事干预的非殖民国家,在不久的将来,它可能仍然比美国更受欢迎。